教育の実績

教育の実績

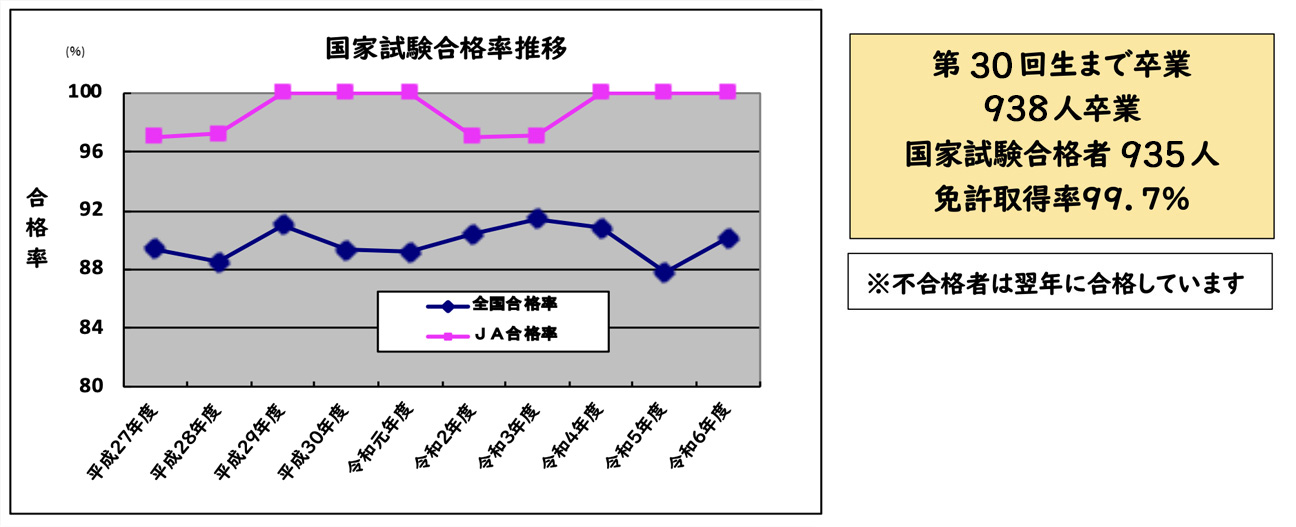

看護師国家試験の合格率

看護師国家試験合格率の推移| 平成 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |

| 全国合格率 | 89.4 | 88.5 | 91 | 89.3 | 89.2 | 90.4 | 91.4 | 90.8 | 87.8 | 90.1 |

| JA合格率 | 97 | 97.2 | 100 | 100 | 100 | 97.0 | 97.1 | 100 | 100 | 100 |

卒業生の進学・就職先一覧

第24回生〜第30回生令和7年3月現在

(単位:人)

| 平成30年度 (24回生) |

平成31年度 (25回生) |

令和2年度 (26回生) |

令和3年度 (27回生) |

令和4年度 (28回生) |

令和5年度 (29回生) |

令和6年度 (30回生) |

合計 | |

| 久美愛厚生病院 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 30 |

| 高山厚生病院 | 1 | 1 | ||||||

| 東濃厚生病院 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 34 |

| 土岐市立総合病院 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | |||

| 中濃厚生病院 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 45 |

| 西濃(揖斐)厚生病院 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 32 |

| 岐北厚生病院 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 28 |

| 西美濃厚生病院 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 17 | ||

| 高山赤十字病院 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | |||

| 須田病院 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||

| その他 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | |||

| 進学 | 1 | 1 | 2 | |||||

| 合 計 | 29 | 27 | 33 | 35 | 35 | 30 | 33 | 222 |

《進学先》

(30回生) 武蔵野大学 通信教育部 心理学専攻

(26回生) 岐阜県立衛生専門学校 助産学科

令和7年度 在校生数(1学年40名定員)

| 学年 | 在校生数 |

| 1年生 | 41名 |

| 2年生 | 37名 |

| 3年生 | 29名 |

| 合計 | 107名 |

令和7年度 社会人等入学生数

| 男性 | 女性 | 合計 | |

| 1年生 | 2名 | 3名 | 5名 |

| 2年生 | 1名 | 5名 | 6名 |

| 3年生 | 0名 | 3名 | 3名 |

| 合計 | 3名 | 11名 | 14名 |

卒後1年目のアンケート結果

当校では卒業後11か月目に、就職先の上司による卒業生評価を実施しています。 看護職能団体である日本看護協会によると、新人看護師の到達レベルは「助言すればできる」段 階としているため、3に赤い線をつけています。その基準と比較すると、卒業生評価では、知識面・ 技術面で、どれも3.0を上回っています。特に態度面は高く、患者を尊重したかかわりと看護師と しての自覚を持ち努力している卒業生の姿が伺えます。

▶ 卒業生評価年度別比較(平成26年度~令和5年度卒業者対象)

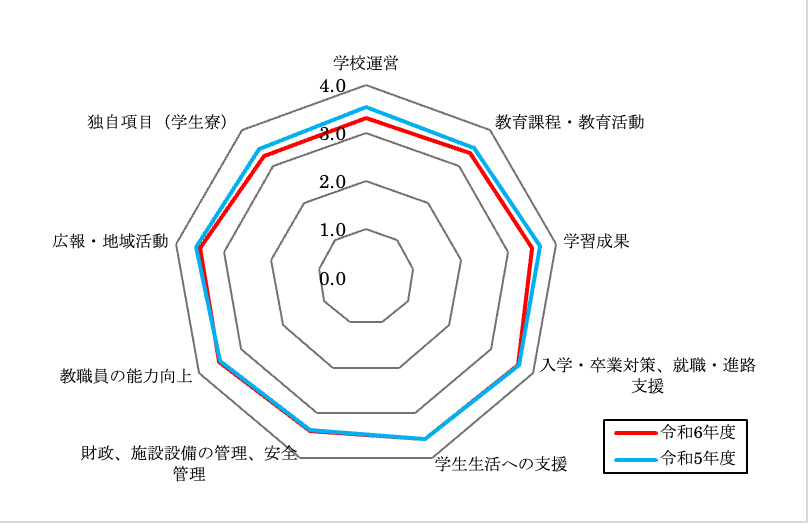

学校評価

令和6年度 学校評価 自己点検・自己評価

本校では、教育の質の向上とより良い学校運営を目指して、学内に自己点検・評価委員会を設置し、「専修学校における学校評価ガイドライン」を参考に、教育活動全般に渡って自己点検・自己評価を実施しています。

その結果をもとに教育内容や学校運営を見直し、改善を図り、より質の高い教育を提供できるよう取り組んでいます。

評価は、9領域83項目について、令和7年2月に4段階評価(【4点:とても適切である】、【3点:適切である】【2点:不適切である】、【1点:とても不適切である】)を実施し、領域ごとの平均点を表出しました。

全体の平均点は、3.45点(昨年度3.54点)であり、【適切】以上の評価でした。

- 組織目標は教育理念を基に、前年度の評価を踏まえ策定しており、組織の課題を教職員が共有し、解決に向けて協力して対応することができました。

- 外部者評価を含めて、学校運営評価を実施し、結果を公表することで、法令や倫理を遵守した学校運営に取り組むことができました。

- 情報システム化については、Teamsを使用したデータファイルの送受信やチャット機能の利用、グループワークにiPadを利用するなど、講義や臨地実習において、教育上必要な教員と学生とのコミュニケーションを効果的に行うことができました。

- 新型コロナウイルスやインフルエンザウイルスなどの感染症に対しては、医療に携わる看護専門学校という特性を学生に説明し、マスクや手指消毒など基本となる感染対策を年間を通して継続しました。市中の感染状況を把握し、校医や感染管理認定看護師とタイムリーに連携を図り、安全で適切な学習・実習環境を整えることができました。

【 Ⅱ 教育課程・教育活動 】

- 3学年を対象とした学校生活におけるアンケート調査や卒業時アンケート調査、卒業生の就職11ヵ月後のアンケート調査を実施し、その結果や意見を教育活動に反映させています。

- 効果的な授業運営を図るため、学生による学内教員の授業評価アンケートを実施し、講義や実習指導などの改善に役立てることができました。また、30時間以上の講義を担当して頂いている外部講師の評価を実施し、講義に反映して頂いています。

- 講義

- 義や実習の評価基準や評価方法については学生に提示し、評価結果については、公平性・妥当性が保たれるように教員間で審議を重ねています。また、学生には評価を速やかに返却し、学生が納得できるように説明責任を果たすように努力をしています。

- 臨地実習においては、臨地実習施設と連携を図り、感染予防対策を含めた安全な実習環境の整備に努めることができました。また、臨地実習指導者と担当教員が情報を共有し、知識や看護技術・態度についてタイムリーに指導できるよう、継続的に調整を図っています。

- 令和6年度から、全ての臨地実習においてルーブリック評価を実施しています。評価基準・評価内容が妥当であるか検討を重ね、次年度に活用します。

- 社会人基礎力については、社会人基礎力育成のための指導方法を明文化し、指導を強化しています。また、臨地実習終了後には社会人基礎力の振り返りを行い、自己の課題と今後の展望について考える時間を設け、臨地実習や生活の場において、社会人基礎力向上に向けた関りを継続することができました。

【 Ⅲ 学修成果 】

- 看護師国家試験合格率は全国平均を上回っており、復年での合格者も含め、100%の合格率が10年以上継続しています。

- 臨地実習においては、学生が実習目標を到達できるように、学生一人一人に継続した支援を実施しています。

- 学生一人一人の学習成果を上げるため、定期的に個別面接を実施し、適宜、相談に応じています。

- 退学者・休学者の状況を把握・分析し、指導に繋げており、退学者は全学生の5%以下、休学者は3%以下となっています。

- 在学生による学校生活に関するアンケートでは、「専門知識・技術の習得について満足している」「看護学の本質を学んでいるという実感がある」が上位を占めており、『専門職としての看護師』という認識を高めることに繋がっており、第一の使命は果たしていると考えています。

【 Ⅳ 入学・卒業対策、就職・進路支援 】

- 入学希望者を対象に個別相談会を開催しており、今年度は28名(うち保護者同行は25名)が来校されました。相談者には本校の魅力を説明し質問に応じています。また、学校内や学生寮内の見学をして頂き、学習の場だけでなく、生活の場を直接、確認できたことも本校の受験に繋がっています。

- 看護師の魅力や本校への入学を推進するために、看護学校関係者(学校長)と各病院関係者(看護部長、事務局長等)が連携し、飛騨地区以外にある高校を延べ18日間44校を訪問しました。高校側は一連の流れで情報が把握でき、理解に繋がっています。また、病院職員と看護学校の教員との協働により、双方の理解を深めることができました。

- 令和5年度から飛騨地区の中学校訪問を実施しています。令和6年度は8校を訪問し、延べ500名の生徒・保護者・教員を対象に、看護師の魅力や飛騨においても看護師免許が取得できる看護専門学校があることを説明しています。将来的に「本校に入学したいという目的意識を持ち高校へ進学」という流れができるよう進めています。

- JA岐阜厚生連病院におけるふれあい看護体験に学校長が参加し、延べ12日間で158名を対象として、「看護職資格取得までの道」「看護大学と専門学校の違い」などを踏まえ、本校の魅力を説明しました。

- 令和6年度入学生より、学習習慣の定着や学習意欲の向上を目的として、「入学前教育プログラム」を実施しています。

- 2年生を対象に毎年5月頃、就職の動機付けを図るため、飛騨地域以外の厚生連6病院見学研修を実施しています。コロナ禍の4年間(令和2年度~令和5年度)はWEB(オンライン)で病院見学(病院紹介)を実施しましたが、令和6年度は厚生連6病院に出向き、病院見学や看護師との交流を図りました。

- 卒業生の就職11ヵ月後のアンケート調査を実施し、その結果や意見を教育活動に反映しています。また、卒業生への就業支援対策の一環として、「JA看護学校ホームカミングディ」を開催しています。令和6年度は、感染管理認定看護師として現場で活躍している本校卒業生が、就労継続やキャリア形成について講演を行いました。

【 Ⅴ 学生生活への支援 】

- 「専門実践教育訓練指定講座」として、厚生労働大臣から指定を受け、専門実践教育訓練給付金の指定対象校となっています。(令和6年10月1日付)

- 令和2年度から「大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)第7条第1項各号」に揚げる要件を満たしているため、岐阜県から高等教育の修学支援新制度の対象機関に指定されています。(令和6年8月23日更新確認)

- 1年に2回(前期・後期)、学業成績を保護者に郵送し、保護者への理解とその後の学習に向けての動機付けを図っています。

- 就職や国家試験合格率、進学の状況を公表し、就職・進路支援について、計画的に取り組むことができました。また、学生一人一人の特性や個性を生かすことができるように、必要に応じて個別の支援を継続して実施しています。

【 Ⅵ 財政、施設設備の管理、安全管理 】

- 令和2年度から、高山市より医療人材育成確保事業補助金及び、飛騨市より医療人材育成機関施設整備事業補助金を頂き、教育用具や教材などを購入し、さらに教育の充実を図っています。

- 校舎内の設備等については、在校生や教職員からの意見・要望をもとに、優先度の高いものから工事、修繕を実施しています。今年度は、第3教室と図書室にエアコンを設置しました。

- 学生にとって必要な教材を過不足なく提供でき、その物品の管理を合理的に行うために、管理棚を設け定期的に事務職員が点検・補充しています。

- 総合防災訓練を年2回実施し、学生の安全や施設設備が確保されていることを確認しています。

- 在学生の健康管理については、1年に1回の健康診断を実施するとともに、体調不良時は早めに受診を勧め、場合によっては校医や久美愛厚生病院感染管理認定看護師に相談するなど、タイムリーに対応し、健康管理に努めています。また、教職員においても1年に2回の健康診断を実施しています。

【 Ⅶ 教職員の能力向上 】

- 看護教育力向上のために、教員は研修会等へ積極的に参加し、教員間で学びを共有しています。

- 臨地実習提携病院の看護師を対象に、校内実習の授業参観・授業公開を実施し、能力の向上を図っています。

- 看護教員のキャリアアップのために、自己点検シートに基づき年2回自己評価を実施しています。また、「看護教員キャリア別達成確認表」を作成し、年度末に自己評価、教務主任評価及び必要時、教務主任面接を実施しています。

- 専任教員としての資質向上のために、「看護の統合と実践」担当教員が臨地研修を実施し、看護実践力を強化しました。

【 Ⅷ 広報・地域活動 】

- 今年度は岐阜県内の進路ガイダンスを15件(78名参加)実施しました。また、オープンキャンパスを開催し86名(うち保護者34名)の参加がありました。本校の学生との交流や保護者の方への説明等を実施し、本校への進学希望の動機付けを図っています。

- 本校の学校行事や授業の様子を、ホームページ上にトピックスとしてとりあげ、タイムリーに更新しています。

- 社会貢献・地域活動として、学生がボランティア活動を行っています。

【 Ⅸ 学生寮 】

- 学生寮の施設・設備等については、寮生や職員からの意見・要望をもとに、優先度の高いものから工事、修繕を実施しています。今年度は、玄関ホールのカーペット張替えや食堂のエアコン交換、厨房の調理機器の更新を実施しました。

学生寮内の安全・安心が確保され、学生が学業に専念できる生活環境を整えるように努力しています。

令和7年度 第1回学校関係者評価委員会報告書

(評価対象期間:令和6年4月~令和7年3月)

令和7年7月

JA岐阜厚生連看護専門学校

- 学校関係者評価の実施方法及び公表について

令和7年6月27日に令和7年度 第1回学校関係者評価委員会を開催しました。

学校関係者評価委員の皆様には、「令和6年度自己評価報告書」、「令和7年度の組織目標と計画」について説明し、ご意見を頂きました。多くの貴重なご意見やご指導に対し、感謝申し上げます。

評価結果は、本報告書として取りまとめ、今後の教育活動や学校運営の改善に生かし、それらの質の向上に努めるとともに、ホームページ等に公表します。 - 学校関係者評価委員

青木 京子氏 公益社団法人岐阜県看護協会 会長

都竹 智香子氏 高山赤十字病院 看護部長

下畑 五夫氏 講師(人間工学・地域社会科学・公衆衛生)

曽出 昌宏氏 高山市教育委員会事務局 学校教育課長 - 学校運営評価委員からの意見および今後の手立て(別紙)

「令和6年度 自己評価報告書」、「令和7年度 組織目標と計画」についてご意見を頂きました。頂いたご意見を踏まえ、早期に改善できることは速やかに対応します。

また、長中期的な取り組みを要する事項については、検討の上、計画的に改善・向上に取り組んでまいります。

令和7年度 第1回学校関係者評価委員からの意見および今後の手立て

JA岐阜厚生連看護専門学校

※ 4月~10月までの中間報告であるため、Ⅰ 学校運営 Ⅲ 学修成果 Ⅵ 財政、施設設備の管理、安全管理 Ⅶ 教職員の能力向上 Ⅸ 学生寮に関してのご意見はありませんでした。

| 学校関係者委員からの意見等 | 意見等に対する今後の手立て | |

| Ⅰ 学校運営 |

|

|

Ⅱ 教育課程・教育活動 |

|

|

Ⅳ 入学・卒業対策就職・進路支援 |

|

|

Ⅴ 学生生活への支援 |

|

|

| Ⅵ財政、設設備の管理、安全管理 |

|

|

Ⅷ 広報・地域活動 |

|

|